1.新解釈 しゃっくりとは

新解釈:しゃっくりとは

結論から言うと「しゃっくりとは、反射的な嚥下運動(=飲み込む動き)の一種」だと私は考えます。

理由は簡単。実は私たち全員、おそらく経験があるのです、「しゃくりが真に役立っている場面」を。例えばおにぎりを急いで食べた時、あるいはいつもより大きな食べ物を飲み込んだとき。たまにごはんが胸にひっかかってしまうことがあったでしょう? あの時を思い出してください。

あの時、無意識なのに「ヒック、ヒック・・・」と胸が動いていませんでしたか?あれが実はしゃっくりだったのです。 食べ物が食道に引っかかって胃まで降りて行かないので、食べ物を移動させるためにしゃっくりが起きたのです。つまり、しゃっくりの「本来の役割」とは、胸につかえた食べ物をなんとか胃まで動かそうという飲み込み反射だったのです。

余談ですが、おそらく芸人さんに「おにぎりが喉に引っかかったコントをお願いします」と頼めば、胸を叩いたりしながら、あのヒックヒックも必ずやってくれるだろうと思います。

少し話が逸れましたが、しゃっくりとは、決して無意味なけいれんではなく、本来はちゃんとした役割を持った意味のある動き。似たような反射運動には、くしゃみ、咳、嘔吐等々があります。医学的にはこれらは「何かの刺激に対して、無意識に起こる反射運動(=たくさんの筋肉が短時間に順序よく動いてなしとげる複雑な反射運動)」であり、しゃっくりもその一つだと私は考えます。後ほど、しゃっくりの「本来の役割」について詳しく触れたいと思います。

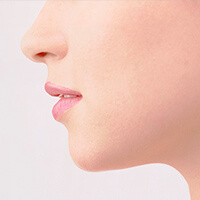

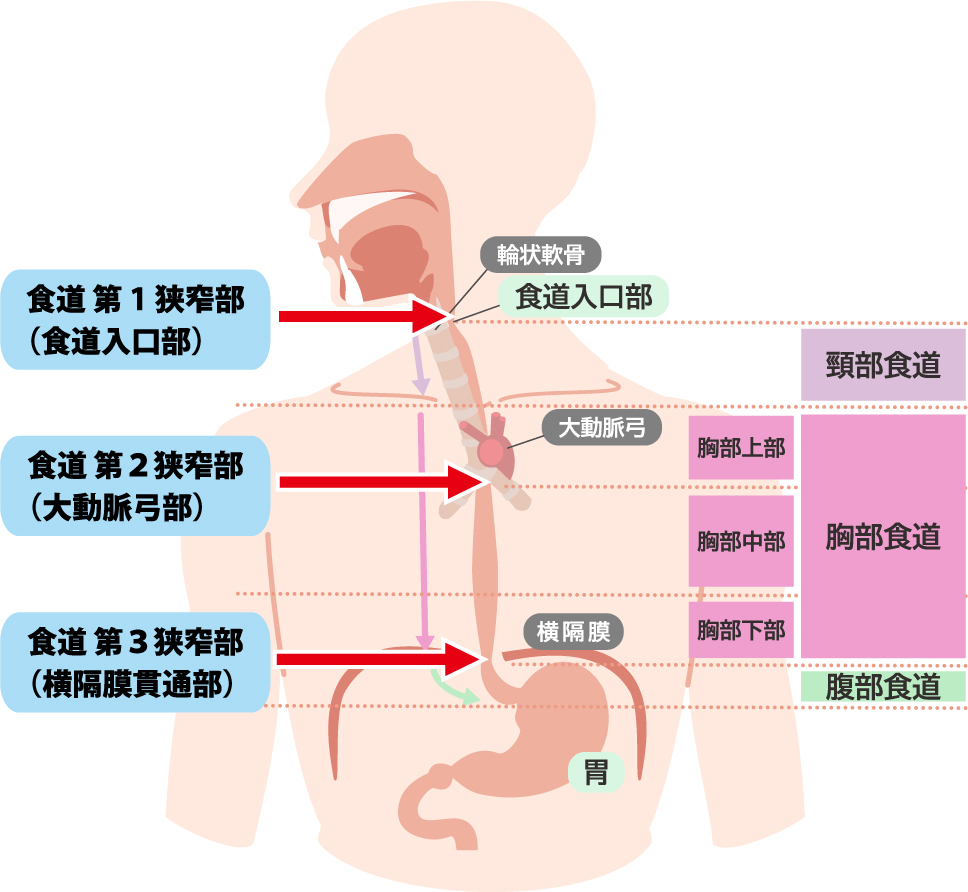

図1 食道狭窄部と嚥下反射

食道には3つの狭い箇所(狭窄部:きょうさくぶ)があります。これらの3カ所では食べ物が引っかかりやすい特徴があります。狭窄部で食物がひっかかると、食べ物を通過させるために、無意識の反射運動が起こります。その時起こる反射運動は、下記のように狭窄部毎に決まっています。

- 第1狭窄部⇒ 嚥下反射 (固唾(かたづ)を飲む時に起こります)

- 第2狭窄部⇒ しゃっくり (おにぎりが引っかかった時に起こります)

- 第3狭窄部⇒ しゃっくり (飲み過ぎ、食べ過ぎ、特に飲酒時に起こります)