3.呼吸と嚥下 類似点と相違点

呼吸と嚥下 類似点と相違点

横隔膜は「呼吸と哺乳(摂食)」に深く関係しています(第2章参照)。それでは呼吸運動と嚥下運動(えんげ=飲み込み)の類似点と相違点について深掘りしてみましょう。

最初に簡単な実験をしてみましょう。一口水を含んで、しばらく待って下さい。そこから水を飲み込んでください。簡単にできましたね? では次に一口水を含んで、口に含んだまま鼻から深く深く・・・息を吸い込みましょう。もうこれ以上空気は吸えませんというところで、水を飲み込んでください。とても難しいですよね?

実は食べ物を飲み込む・・・つまり嚥下には、横隔膜の動きが必要だったのです。横隔膜が動くと体内に「陰圧(吸い込む力)」が生まれ、体内に吸い込まれていくのです。

まとめると、呼吸と嚥下の違いは、体内に吸い込むものが「空気か液体かの違い」はありますが、横隔膜を動かしている点は共通しています。

では呼吸運動と嚥下運動の違いは何でしょうか? それは喉の筋肉の動きが異なるのです。

呼吸では、空気を吸い込んだ時の行き先は肺です。嚥下では、食物を吸い込んだ時の行き先は胃です。それぞれ行き先が異なるので通り道も異なります。

まとめると、

- 呼吸→ 気管を通って→ 肺へ

- 嚥下→ 食道を通って→ 胃へ

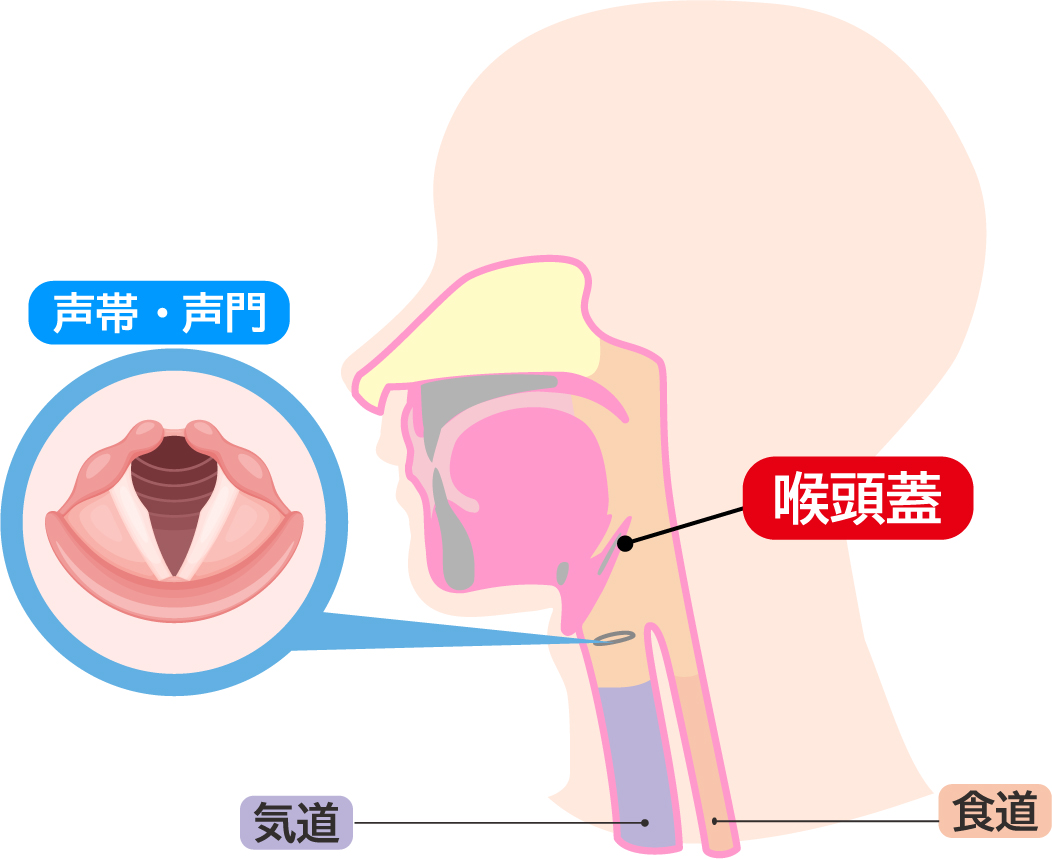

この2つの通り道を切り替えるシステム・・・吸い込んだものによって喉を通るときに行き先を変えるメカニズムが存在しているのです。それには大きく2つのものが関与しています。一つは「①喉頭蓋(こうとうがい)」と呼ばれるもので、これが最も大きな役割を果たします。

喉頭蓋は、喉の奥にあり、遮断機のような役割をして、空気と食物の交通整理をします。通常は呼吸をしているので、喉頭蓋という遮断機は食道を塞ぎ、気管側に空気が流れるように誘導しています。ところが、食物が通過する間は、逆に気管側を塞ぎ、食道側に流れるように遮断機をスイッチさせるのです。無事食物が通過すると、再び呼吸できる様に遮断機は気管を開き、食道を閉じる位置に戻ります。このように、喉頭蓋という遮断機が交通整理しているので、空気と食物はそれぞれ行き先を間違えることなく体内に吸い込まれて行くわけです。

もう一つ大切な働きをする喉の筋肉は「②声帯」です。声を出す筋肉でもあり、声帯は気管の入り口部分にあります。普段、呼吸しているとき、声帯は「ハの字」の形に開いていて、空気が通過するように窓を開けたような状態になっています。ところが食物が通過するときは、声帯が左右から閉じて気管を閉じてしまいます。声帯と喉頭蓋は、食物が気管に間違って入らないように、共にタイミングを合わせて確実に気管を塞ぎます。この①と②、2つの共同作業のお陰で、空気と食物は正しく交通整理されて、正しい行き先に吸い込まれていきます。